東西若手研究者交流シンポジウム第2弾 〈移動〉が紡ぐ世界――フィールドとテクストの架橋にむけて

東西若手研究者交流シンポジウム 第2弾

〈移動〉が紡ぐ世界――フィールドとテクストの架橋にむけて

日時:7月29日(土) 13:30~18:00(予定)

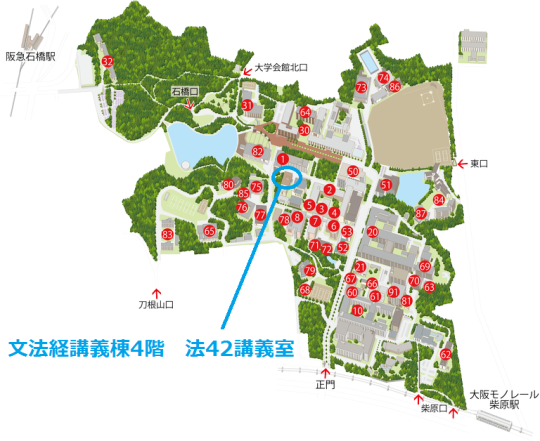

場所:大阪大学 豊中キャンパス 文法経講義棟4階 法42講義室

※参加希望の方は、以下のメールアドレスにお名前とご所属を明記の上、ご一報ください。

お申込み・お問合せ先 : iajcs_e〔a〕yahoo.co.jp 〔a〕を@に変えてお送りください。

・大阪大学HP 周辺図・アクセスマップ

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/

・大阪大学HPバリアフリーマップ

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka/accessibility

当日のスケジュール

13:30開始

総合司会 茂木謙之介(日本学術振興会・表象文化論)

1.趣旨説明

2.個人発表

猪岡叶英(大阪大学大学院/民俗学・文化人類学)

祖先祭祀の継承過程にみる沖縄と大阪の往還関係

栗山新也(国際日本文化研究センター日本学術振興会研究員/沖縄芸能研究)

三線の移動と積み重なる価値――大阪、ハワイの事例をもとに

西田桐子(工学院大学非常勤講師/比較文学)

テクストの越境、もしくは転移――『アンクル・トムの小屋』の翻訳を中心に

富永真樹(慶應義塾大学大学院/国文学)

移動が生む怪異――泉鏡花作品を中心に

番匠健一(同志社大学 <奄美・琉球・沖縄>研究センター研究員/歴史研究)

戦後北海道の開拓移住者と文学――玉井裕志「排根線」と「原野」の可能性

3.コメント

辛島理人(神戸大学准教授/国際関係史・歴史人類学)

4.総合討議

18:00終了予定

開催趣旨

グローバリゼーションの進展によって、人・モノ・情報は地球上を目まぐるしく行き交うようになり、各地域を超えたネットワークを生みだしている。そのような状況は、決まった場所に定住した「国民」により社会が構成されていることを自明視する見方の再考をうながした。〈移動〉の加速度化によって、実はそれ自体が私たちの生活の奥深くまで入り込み、その一部となっている(であった)ことに気づいたのである。

本シンポジウムは、〈移動〉に着目し、さまざまな領域の若手研究者の報告を踏まえて議論することを目的としている。〈移動〉という現象が重要なのは、私たちにとって出自、故郷、家族といった、生きるための“根っこ”とはいったい何なのかと問うてくるからである。

〈移動〉によって意識的・無意識的に結ばれるネットワークによって、思いもよらない人びとや出来事と出会う場が作り出され、世界の見方やあり方は大きく変わってきたといえる。そこでは、新しい形で故郷やルーツが再創造され、より多様な文化が生まれてきた。まさに国民国家とは別のあり方がそこでは実現したともいえるだろう。そして、それは私たちの生活の真っただ中で起こっていることなのだ。まさに、現代は〈移動〉が日常化した社会だと言えるだろう。

しかしながら、そういったネットワークは決して安定的な側面だけではなく、新しい形で境界を引こうとする権力の動きを呼び込み、それとの緊張関係を強いられもしている。奴隷制、戦争、経済格差などによって引き起こされた〈移動〉は、ひとりひとりの力ではどうにもできない暴力的で強制的な負の側面を持っているがゆえに、取り上げて考えていく必要がある。むしろ、そういった様々な〈移動〉の経験を重ね合わせて議論していくことこそが重要なのではないか。〈移動〉が生成する可能性と、暴力性・強制性を同じ俎上に載せることによって浮かび上がってくるのは、「ルーツに対する問い」、もしくは「ルーツを問うこと自体に対する問い」であろう。

そのような問いをゆるやかに共有しつつ、本シンポジウムでは、5人の若手研究者の発表とそれに対するコメンテーターの発言を踏まえて、全体で議論する。それぞれは個別の発表であるが、大きくはフィールド研究とテクスト分析という異なるアプローチに分けられる。総合討議では、対話の機会が少ない両者のあいだにどのような架橋が可能なのかを、発表者はもとより企画者、フロアを巻き込みながら、考えてみたい。

〈移動〉が他者に出会うという可能性を押し広げようとする試みであるならば、それを論じる場もまたそうでなくてはならない。このシンポジウムにおいて、それぞれの問題意識を持ちよることで、私たち自身にとっての“根っこ”を問い直す最良の機会としたい。

発表要旨

猪岡叶英

祖先祭祀の継承過程にみる沖縄と大阪の往還関係

沖縄から本土や海外に出かせぎ移住した人びとの生活経験、そして、戦争体験や引揚げ体験は、オーラル資料を中心として沖縄の市町村史の移民編や戦争体験記録に豊富な蓄積がある。しかし、これまで沖縄を離れた地で実践されてきた沖縄にルーツを持つ人びとによる習慣や信仰は、市町村史や戦争体験記録の中でもいくつかの事例による断片的な記述に留まり、体系的に論じられることは少なかった。

近年では、沖縄からのヒトやモノの移動に着目し、彼・彼女らの祖先祭祀や村落祭祀を対象とした研究が進められつつある。例えば、ブラジルの沖縄系コミュニティおよび霊的職能者(ユタ)による祖先祭祀の実践の分析を通じて移住先の国家および地域社会の中で沖縄出身者が置かれてきた位置を読み取るこころみが行われている[森 2005]。また、愛知県内の沖縄出身者と沖縄系コミュニティの分析では、沖縄の伝統的な村落祭祀が県外に在住する沖縄出身者によって維持されている点が指摘されている[平井 2016]。これらの研究では、祖先祭祀や村落祭祀等の沖縄の民俗的な実践を通じて、移住先の社会や文化の中で沖縄出身者としていかに自己を規定するかが問われてきたといえる。もう一方の当事者あるいは関係者である沖縄側の人びとが沖縄出身者をどうとらえているのか、両者の関係性についてはさらなる検討の余地があると考える。

そこで、本発表では、祖先祭祀をめぐる継承の問題を通じて沖縄と大阪の往還関係を考える。位牌・仏壇など祖先を象徴するモノを沖縄から大阪に迎えた沖縄出身者の家族を事例として、①沖縄出身者が位牌・仏壇を継承した背景、②沖縄出身者が位牌・仏壇を継承した経緯、③大阪に位牌・仏壇が移動した後の状況、という三段階の分析を行う。①では、父系血筋の(長男)男性が位牌・仏壇を継承しなければならないとのルールや女性による位牌・仏壇の継承の禁止が大阪への移動をもたらした点を分析する。②では、主に、沖縄出身者の視点から位牌・仏壇を受け入れる際に沖縄側の親戚とどのような交渉が行われたのかを明らかにする。③では、位牌・仏壇の大阪への移動を沖縄側ではどのように受け止めているか、沖縄出身者の存在が出身地でどのように語られてきたかを考える。

祖先祭祀の継承を通じた沖縄と大阪の往還関係を明らかにすることは、沖縄出身者と出身地域との関係性が変化していく過程をとらえ、関係性そのものを問うことにつながると考える。

参考文献

森幸一2005「ブラジル沖縄系人の祖先崇拝の実践―彼らとブラジル・沖縄・日本との関係の変化に注目して」『アジア遊学』(76)勉誠出版

平井芽阿里2016「海を越える神役―移住者と故郷との宗教的連帯」『<境界>を越える沖縄―人・文化・民俗』森話社

栗山新也

三線の移動と積み重なる価値――大阪、ハワイの事例をもとに

本報告では、沖縄、大阪、ハワイなどの地域を行き交う三線を対象にして、そこにどのような価値が積み重なってきたのかを明らかにする。

最初に、ハワイから沖縄に戻ってきた「里帰り」三線に着目する。ハワイの三線が沖縄に帰還するまでの過程をたどってみると、三線は親族や師弟といった顔なじみの関係のなかでやり取りされており、そこでは同じ一丁の三線をめぐって文化財的価値、楽器としての実用性、珍しさ、形見の品などの多様な価値が付与されてきたことが明らかになった。三線は演奏用の楽器としての使用価値が見出される場合と、楽器としては使用せず所有することに自体に価値が見出される場合とがある。「里帰り」三線の事例では、沖縄に戻ってきた後、飾られたり、博物館に寄贈されたりして使用価値が見出されなく場合もあるが、一方で楽器として演奏されている場合もある。どちらが価値として重視されるかについては、三線の所有者や取り巻く人々の意向(所有者が演奏に使用してこそ意味を成すと考えているなど)や演奏活動の有無、三線にたいする社会的な価値観の推移(文化財指定など)といった多様な要因が影響しているとみられる。

次に、大阪で継承されている三線に着目する。三線が継承される過程では、三線に対して様々な価値が付与されていた。具体的には、演奏用の楽器としてだけでなく、お礼や感謝の意が込められたモノ、記念品、誰それが演奏した、形見の品などの価値基準が存在した。さらに三線が人から人へと渡ることによって、楽器としての実用的価値から記念品的価値、関係性の象徴的価値へと価値付けが推移する事例がみられた。こうした価値付けの変化には、譲渡された経緯や、現在の所有者と前の所有者との人間関係が大きく反映されていた。三線の価値は、固定的・一義的なものではなく、継承の過程で推移し、積み重なっていくものであることが明らかになった。形見の品、誰それから譲り受けた三線といったように、三線が持つ関係の象徴的価値は、どの事例の所有者においても重要視されていた。三線が象徴する人間関係のありように着目すると、三線は前の所有者との関係を象徴するだけでなく、長期にわたって三線を継承してきた人々の関係の連なりを蓄積し、過去に三線を継承してきた人々の関係を想像させる媒体として機能していた。このように三線に積み重なった人間関係の「履歴」こそが、楽器としての実用性よりも重視されるところに、楽器として、あるいはモノとしての三線の特徴があらわれているのではないだろうか。

西田桐子

テクストの越境、もしくは転移――『アンクル・トムの小屋』の翻訳を中心に

〈移動〉について、翻訳という観点から考察することを目指す。ハリエット・ビーチャー・ストウ著『アンクル・トムの小屋』(Uncle Tom’s Cabin; or, Life among the Lowly, 1852)という英語のテクストが、翻訳を通して日本社会に受容される文化的プロセスを、翻訳理論を参照しつつ明らかにする。とりわけ翻訳者に着目することを通じて、テクストの翻訳を、複数の位相における〈移動〉を含みこんで成立する営為として捉え直すことを試みる。

悲劇の黒人奴隷トムを描く『アンクル・トムの小屋』は、奴隷制廃止運動に拍車をかけ南北戦争の引き金となったといわれるほど、米国国内でも大きな反響を呼んだ小説である。日本においても、アフリカンアメリカンに関する文学作品としては抜群の知名度を誇る日本人にも馴染みの深い物語で、2017年に小林憲二訳が新装版で発売されるなど、現在においても翻訳/受容のプロセスは進行中であるといえる。その翻訳の歴史は明治期にまで遡ることができ、これまで数十人に及ぶ多くの訳者によって、抄訳や翻案を含めたさまざまな形での翻訳がなされてきた。

本発表では、『アンクル・トムの小屋』の日本における翻訳/受容に関する史的考察を行うとともに、「文化翻訳(cultural translation)」の観点から、幾人かの翻訳者に焦点を当てる。主に、受容の初期に翻訳を行った敬天牧童(1875-1968)、百島冷泉(1880-1965)、永代美知代(1885-1968)の三人を取り上げる。敬天牧童(今村良治)は、日本初のラテンアメリカ詩の訳詩集『舶来すみれ』(1903)を出版したことでも知られる人物で、『アンクル・トムの小屋』を『トムの茅屋』と題して翻訳し、1896年から1897年にかけて新聞に連載した。文学者かつ牧師であった百島冷泉(操)は、「通俗文庫」という訳書シリーズを刊行しており、『奴隷トム』(1907)は、「通俗文庫」の第二編で、第一編はジョン・バニヤンの『天路歴程』であった。田山花袋『蒲団』のヒロインのモデルとしても知られる永代(岡田)美千代は、翻訳や少女小説なども幅広く手がける文学者で、『奴隷トム アンクル・トムス・ケビン』を1923年に発表し、その数年後に渡米する。

これらの個性豊かな翻訳者によってなされた、それぞれに異なる翻訳という営為を、ホミ・K・バーバやイーヴン・ゾウハーらの翻訳理論とともに検討することで、テクストの翻訳という、言語だけではなく国家や文化の壁を越える〈移動〉の特質とその可能性を明らかにする。

富永真樹

移動が生む怪異――泉鏡花作品を中心に

明治、大正、昭和と人々の「移動」のあり方が大きく変化した時代に小説作品を発表し続けた泉鏡花の作品には、実に多くの「移動」が描かれている。今回はその中でも「旅」に焦点をあて考えたい。「歌行燈」の桑名、「高野聖」の飛騨、「夫人利生記」の金沢といったように、鏡花は実際に訪れた地、人から伝え聞いた地、あるいは幼い日々を過ごした故郷といった多様な土地を作品の舞台として描いた。そして多くの場合、そこには旅人として「移動」し、その土地を踏む人物が登場する。彼らは汽車に乗ってある土地へと「移動」し、その地で出会ったもの、体験したことを語るのであるが、このとき「移動」するのは旅人の身体のみではない。その「移動」は同時に彼らが過ごす日常、習得してきた学問、親しんでいた物語、さらには通過してきた地で彼らが出会った物語といった旅人の内部に眠る、あるいは吸収した諸要素の「移動」でもあった。鏡花はそのような「移動」の性質、あるいはそこから生まれるものに非常に意識的であったと言える。

では、そこから生まれるものとは何であったのか。「古狢」(昭和六年)は金沢を思わせる地を舞台とした作品だが、ここで旅人はその地に宿る伝承を耳にしたのを契機として旅の道中における自らの不可思議な体験を語り、さらにある女の悲劇の物語を聞く。つまり旅人の「移動」の末に様々な物語が出会い結ばれるのだが、この結果生まれるのは旅人たちを巻き込み顕現する「怪異」である。彼らの語る伝承や体験は怪異性を含んだものであったが、これらは「移動」の末に結ばれることで現実となり、さらには新たな物語として読者の前に現れるのである。

「お化けずき」として知られた鏡花が、旅先の「怪異」を描くのはある意味当然のように映る。しかし現在に至るまで前近代的な作家とされてきた鏡花の想像力は、近代において登場した「移動」のあり方が深く関わっていることを忘れてはならない。さらにそこには同時代の問題や学問の「移動」が含まれていることも大きな意味を持つだろう。鏡花作品における旅とはどのような意味を持ち、さらにそこから生じる「怪異」とはどのようなものであるのか。複数の作品にあたりながら、近代を生きた作家の想像力の一つの結実としての「移動」の性質を考えたい。

番匠健一

戦後北海道の開拓移住者と文学――玉井裕志「排根線」と「原野」の可能性

本発表では、別海町在住の農民作家・玉井裕志の作家活動と文学作品の検討から、別海町・中標津における戦後開拓と根釧パイロットファームの経験を考察し、「道東」空間の力学のなかで玉井の作品を位置づけたい。

道東地域の開発の歴史は1920年代にさかのぼる。北海道帝国大学の植民学の権威・高岡熊雄や上原轍三郎は、根室地域の開拓の余地と可能性について言及している。これらの地域に対して本格的に農業開発が始めるのは戦後である。別海町・中標津町の位置する場所は、時代の脚光を浴び「新天地」といわれて入植者の増加をみた。1946 年には「北海道開拓者集団入植計画」によって戦後北海道の開拓事業が始められた。『中標津町酪農発達史』によれば、1946 年から1954 年にかけて506戸の入植があり、377戸が定着したとある。こうした人の流れは内地から北海道へという直線的な動きだけに止まらない。戦後の緊急開拓の中心となった俣落地区、西竹地区においては1945年の冬に千島引揚げ者と復員軍人、そして満蒙開拓義勇軍の引揚げ者たちも入植している。こうして日本帝国の圏域からの人の流れは、その後1954年の「酪農振興法」の制定にともなう高度集約酪農地域の指定と「根釧パイロットファーム」によって新たな開発の枠組みのなかで後景化していく。

こうした開拓・開発政策の行き着く先としての「酪農のユートピア」としてまなざしは、文学の領域とも交差している。文学サークル「北海文学同人会」をいちやく有名にさせた原田康子の『挽歌』は、戦後最も早い時期の恋愛・不倫小説であるが、釧路の街にたちこめる「霧」と道東の自然を舞台としながら、その特性を恋愛を駆動させるエキゾチックな魅力として描きている。映画の領域では『君の名は』の第二部において摩周湖のすぐそばで情熱的なアイヌ女性との恋愛(未遂)を描く『君の名は』も同様である。こうしたサブカルチャーにおける道東地域の登場は、男性女性の単身旅行者の増加を見る1970年代までの増加の一途をたどる。こうした「酪農」や「エキゾチズム」など内地とは異なる特殊な空間としての戦後の道東は、1970年の山田洋次の映画『家族』において、「移動」の物語と接続される。長崎県伊王島の小炭鉱の閉山にともなうカトリック炭鉱夫一家の中標津までの「移動」の物語は、道東=アメリカ型酪農というユートピアのイメージを踏襲しているものの、移動の物語のなかに家族の起源(root)と移動の経路(route)を書き込んでいることは興味深い。この移動と道東のモチーフは、1970年以降の山田洋次の作品において何度も描き直され、つなぎ直されている。『幸福の黄色いハンカチーフ』(1977年)では、九州から夕張に来ている出稼ぎ炭鉱夫が、網走刑務所を出所後もう一度夕張に「帰還」できるかどうか問い返しながら車で移動するロードムービー。この作品においても、夕張は絶対的に帰還可能な故郷としては設定されていないところが興味深い。また『遥かなる山の呼び声』(1980年)では、内地で殺人を犯した逃亡者が中標津町の零細酪農家に住み込みをするという物語であるが、この場所は彼にとっても、そして酪農を続ける母子にとっても安住できる「故郷」としては設定されていない。近年の作品『母と暮せば』(2015)では、『家族』のヒロインである倍賞千恵子と同じ名前の風見民子を登場させ、引揚げ者という設定を付与している。

本発表で注目したいのは、『家族』から『遥かなる山の呼び声』への変化、とりわけ酪農家の描き方(酪農ユートピア→零細酪農家の離農)の変化である。この変化にかかわった人物が、玉井裕志(酪農家、作家)である。発表者は昨年9月に玉井裕志文学館(開拓小屋を改装した建物)に訪問し、玉井のもつ「原野」へのあこがれに大きな魅力を感じた。玉井自身も、両親が大正期の四国からの移住者であり、炭焼きで生計を立てながら釧路、標茶、弟子屈と移動を繰り返し、玉井は別海町の根釧パイロットファームへと入植している。玉井の膨大な作品群のほとんどはローカルな文芸サークルの雑誌に掲載されたものであり、入手が困難である。本報告では、代表作の一つである「排根線」と現在整理しつつある資料を報告する。

主催:国際日本学研究会 、

東西若手研究者交流シンポジウム準備委員会(五十音順)

乾英治郎、大道晴香、鈴木彩、湯天軼、ファクンド・ガラシーノ、黛友明、茂木謙之介

※本シンポジウムは、2016年11月19日に早稲田大学において開催された、大阪・東京若手研究者交流会「他者と想像力――〈日本〉を揺さぶる文化研究のために――」の第2弾である。第1弾の詳細は、http://doshisha-aor.net/place/458/を参照のこと。

関連サイト:いしばし評論Facebook https://www.facebook.com/hyoron.ishibashi